※ この記事は、KIESS MailNews 2018年5月号に掲載したものです。

◇◇◇◇◇◇◇◇

最も普遍的な法則?

「収量逓減の法則」はこの世界に見られる最も普遍性の高い法則の一つなのではないでしょうか。私がこの法則に初めてハッキリと出会ったのは、多分、大学の講義の中での施肥量と作物の収量との関係の話しを聞いた時だと思います。でも、例えば追加的な勉強時間と成績の向上幅との関係など、「収量逓減の法則」の存在については、実生活の中での経験から薄々は感づいていたものと思います。

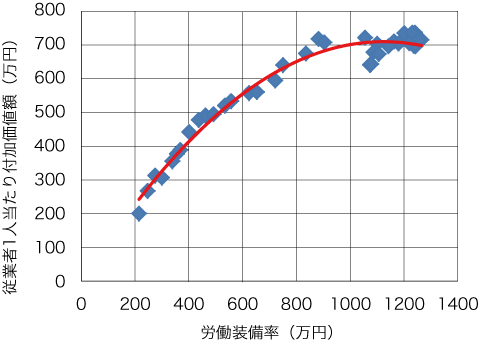

持続性問題に係わるようになって、改めて「収量逓減の法則」に出会ったのは経済成長をもたらす要因について考えている時のことでした。「スモール・イズ・ビューティフル」1)の中でシューマッハが先進国の技術(資本設備額が1千ポンド)と途上国の技術(資本設備額が1ポンド)の中間として「中間技術」(例えば資本設備額が100ポンド)という概念を提唱し、世界的な貧困の解消には、そのような技術を用いて途上国の農村部の開発を進める必要があると述べています。このため、資本設備額とそれがもたらす産出との関係が気になり、とりあえず過去の日本の状況を調べてみることにしました。そうすると資本設備額については「労働装備率」(従業者1人当たりの有形固定資産額)という統計データがあり、産出については「従業者1人当たり付加価値額」というデータが、共に産業分類別にあることが分かりました。そこで「労働装備率」を横軸に、「従業者1人当たり付加価値額」を縦軸にとって散布図を描いてみました。それが下の図1です。この図から分かることは、過去に日本は労働装備率の増加(=産業の重装備化)で従業者1人当たりの付加価値額(=労働生産性)を増加させてきた。しかし、労働装備率が900万円程度に達して以降は、労働装備率を増加させても従業員1人当たり付加価値額は700万円程度で頭打ちとなって殆ど増加しておらず、ここにも収量逓減の法則が見られるということです。

図1:労働装備率と労働生産性i

因みに、この図からはIT革命や「労働の知識化」と呼ばれるような知識革命の痕跡は見られません。もし、知識革命が起こっていたならば、労働装備率が増加しないにもかかわらず、従業者1人当たり付加価値額が増加するというような変化が起きていてもよいように思うのですが、いかがでしょうか。

- この図はメールニュースの2013年10月号2)でも紹介しており、データは1972年から2010年までのものです。

成長の限界

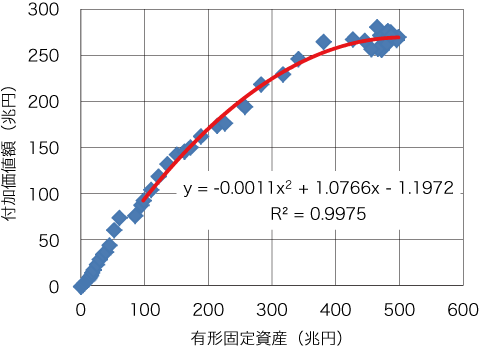

従業者1人当たりの資本設備とそれが生み出す産出との関係に収量逓減の法則が見られるのだとしたら、社会全体の資本設備量とそれが生み出す産出の間にも同じ関係が見られるのではないかと考え、横軸に「企業の国内有形固定資産総額」、縦軸に「企業の国内付加価値総額」をとって散布図を描いてみました。それが図2で、こちらも収量逓減の法則の存在を示しているように見えます。

図2:企業の国内有形固定資産額と付加価値額ii

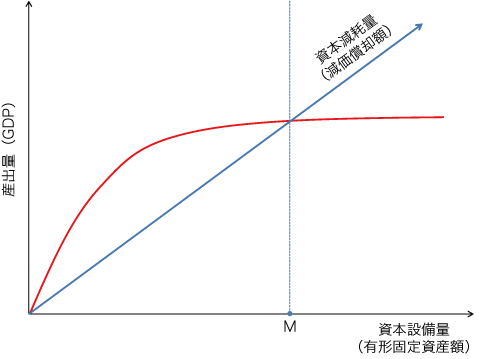

資本設備量の増加(=有形固定資産額の増加)に対する付加価値額の増加に収量逓減の法則が働く一方で、資本減耗量(=減価償却額)は資本設備の増加と共に直線的に増えていくものと考えられます。そうすると、資本設備量を増加させていくと、どこかで収量逓減の法則を示す曲線と、資本減耗量の直線が交差することになります。このことを模式的に示したのが図3です。ここまでの議論が妥当であるとすれば、資本設備量がM点に達した時点で資本設備が生み出す産出の全てを減耗した資本の補填に当てないと資本設備量が維持できなくなるため、資本設備量がM点を超えて増加することはなく、結果として資本設備が生み出す産出としてのGDPにも限界があることになります。この限界は地球環境の限界とは無関係のものです。

図3:資本設備量・産出量・資本減耗量の関係iii

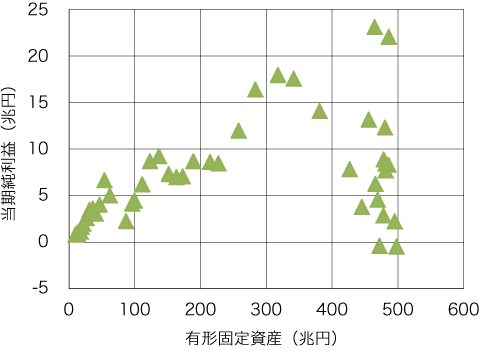

現実的には消費財も必要であり、産出の全てを資本減耗の補填に回すことは出来ないので、社会の資本設備量はM点よりも左側になるでしょう。社会の豊かさという観点から考えると、図3の赤い曲線と青い直線の差が最も大きいところが資本設備量の最適値になるのかもしれません。図4は「企業の国内有形固定資産総額」と「当期純利益」の関係を示したもので、有形固定資産が300兆円超えた辺りに当期純利益のピークがあるようにも見えるのですが、今一つハッキリしません。

図4:企業の有形固定資産総額と当期純利益iv

- データは1950 年から2010 年まで。

- この図は、エルハンナ・ヘルプマンの「経済成長のミステリー」(九州大学出版会,2009)にある資本蓄積に関する概念図に触発されたものです。当初、図1 を作成したときには、縦軸方向の経済成長の限界を考えていたのですが、ヘルプマンの図を見て、横軸方向の資本設備量そのものにも限界があり、生物・無生物、自然物・人工物を問わず、全てのものには大きさ(蓄積量)の限界があると考えるようになりました。

- データは1960 年から2010 年まで。

知識の限界

上記の地球環境の限界とは無関係に存在する資本設備量の限界についての話はメールニュースの2013年10月号2)に書かせて頂いたことなのですが、その後、もしかすると社会に存在し得る知識の量にも限界があるのではないかと考えるようになりました。知識とそれがもたらす効用との間にも収量逓減の法則が働くとすると、社会に存在する知識量が増えるに従って、追加的な知識1単位がもたらす効用が減っていきます。その一方で、知識の維持コストは知識量の増加と共に直線的に増えていきます。ここでの知識の維持コストとは、知識を担いそれを世代から世代へと伝達していく専門家の教育コストです。1人の人間が身に付けることのできる知識の量には限りがあるので、社会の知識の総量が増えれば、それを担い伝達していく専門家の数も増やさざるを得ないと考えられます。もし、知識がどこかに利用可能な形で保存されているだけで十分ということであれば、なぜ現代社会で大学等で高等教育を行う必要があるのか、その理由が説明できません。

持続可能社会が人口定常社会であるとすると、知識の増加と共に、どこかで収量逓減の法則を示す知識の効用曲線と直線的に増加する知識の維持コストの直線が交わる時がやって来ます。人口減少局面を迎えた日本社会が既に知識のM点付近にいるのではないかと疑っているのは私だけでしょうかv。

- このことを確かめるためには、社会に存在する知識の量とそれがもたらす効用の双方を測定することが必要になります。どなたか、測定方法あるいは適切な代理指標をご存知の方がいたら、お教えいただければと思います。

研究と教育

大学の使命は「教育と研究」にあると言われてきました。そして、一般的にはこの二つは同じ重みを持つと考えられているようです。また、学生を研究に参加させることが最高の教育になるとして、大学の建物正面に掲げるべき標語は、「教育と研究のために」ではなく、「至高の教育としての研究のために」viであると言った人もいました3)。ここでは取り敢えず、教育を「既にある知識を次の世代に伝達すること」、研究を「それまで知られていなかった新しい知識を生み出すこと」としておきます。

今日の大学の起源は中世ヨーロッパにあるそうですが、その当時の大学は、主に知識を次世代に伝達する「教育の場」としての役割を果たしていたのだと思います。それは中世の社会は現代と比べれば変化がゆっくりで、新しい知識への需要がそれ程はなかったと考えられるのと同時に、印刷技術の普及以前は、知識の伝達が現在と比べて遥かに困難だったと考えられるからです。それが近代になり、特に産業革命期を経て社会が急激に変化していくようになると、新しい知識への需要が増大し、それに伴って大学にも新しい知識を生み出す「研究の場」としての役割が期待されるようになったのだと思います。そして、知識の総量が相対的に少なく、新たな知識のもたらす限界効用が大きかった時代には、大学が研究活動に力を注ぐことには十分な正当性があったのだと思います。

しかし、知識にも「収量逓減の法則」が働き、新たな知識の限界効用が減少する一方で、知識の維持コストが上昇し、しかもそれが上記のM点に近づいているとすると、大学が研究活動に力を注ぐこと、また特にそこに公的資金を注ぎ込むことには正当性が無くなっていくように思います。元々知識を伝達する教育機関であった大学に、近代になってから研究機関としての役割が加わり、それが今日まで大学の二本柱として続いてきたのですが、もし現代社会が知識のM点に近づいているのだとしたら、大学は再び中世のように知識を次世代に伝達するための教育に軸足を移した方がよいように思うのですが、いかがでしょうか。

- このユクスキュルの言葉には、研究に対する宗教的信仰のようなものが表明されているのだと思います。この信仰は大学関係者の間では広く共有されているようで、「研究が大事だ」という話はよく聞くのですが、それに対して「なぜ?」と問う声は聞いたことがありません。「至高の教育としての研究のために」というユクスキュルの言葉には、確かに心に訴えかけて来るものがあるのですが、今のところ、私は研究を神聖視するこの信仰を共有してはいません。

教育の経済学

ここから先はホセ・オルテガの「大学の使命」4)からの受け売りです。「世の中に存在する知識の量」と「人間の学ぶ能力」の二つで、相対的により希少なのはどちらでしょうか。オルテガによれば、現代社会では、より希少性を持つのは「学ぶ能力」の方で、だからこそ公的制度としての学校教育が必要とされるのだというのです。知識が希少で人間の学ぶ能力が有り余っていた時代には、知識は公開されると瞬く間に広まり希少性を失ってしまうので、今日の公教育とは全く逆のこと、一子相伝・門外不出というように、知識を隠すことが行われていたというのです。

「教育と研究」という大学の使命のように、200年前や100年前には真実であったことが、現在では必ずしも真実ではないということがあるのが歴史的存在としての人間とその社会の特徴なのだと思いますが、「知識よりも人間の学ぶ能力が希少性を持つ」という現代社会の特徴は、今日において、オルテガが「大学の使命」を書いた1930年以上に益々真実なのだと思います。

私は現在(偶々?)大学に身を置いているのですが、社会が複雑化した結果として学生が社会に出る前に身に付けておくべき知識が膨大であるのに対して学生の学ぶ能力が限られている時に、私に何が出来るのでしょうか。私にできること、やるべきことは、担当している講義に係わる分野の膨大な知識の中から本質的に重要なものだけを抽出し、それを学生が学び得る分量にまでスリム化して伝えること、しかも単なる知識の羅列ではなく、スカスカの骨組みのようなものだとしても、体系化された知識として伝えることなのだと考えています。

そういうことなので、当面は知識のスリム化とその伝達に専念し、新たな知識を生み出す活動としての研究の方は放って置くつもりでいます。ただしこれには、私はアインシュタインのような人間ではないので、研究をしたところで本人の自己満足以上のものを生み出せる見込みがないという個人的な事情もあります。

大学の使命

私の勤める大学は、少なくとも建前としてはリベラル・アーツ教育を重視していることになっています。本音はともかくとして、この方針は、知識過剰の現代社会においては意味のあることなのだと思います。各人が納得のいく人生を送るという観点からすると、自分の人生を自分で決めるということが大事でしょう。そして、それが出来るためには、自分が生きている社会がどのようなものであるのかを知っている必要があります。しかし、複雑化し知識が細分化した現代社会では、自分がその一員である社会がどのように機能していて、それがどのような知識によって支えられているのか、その全体像を把握することは非常に困難ですvii。

このため、大学で細分化された専門知識の一部を学んだとしても、それだけでは地図無しで旅に出るようなもので、主体的に自分の人生の方向付けを行うことは難しいでしょう。学生に対して、大まかではあるにしても現代社会の全体像を示す地図を提供すること、それがリベラル・アーツ教育の役割なのだと思います。

多分、中世ヨーロッパのお坊さん達には二つの役割があったでしょう。一つが一般信徒に対して説教をすることで、もう一つが次の世代のお坊さんを育成することです。教育機関としての今日の大学にも同じように二つの役割があると言えるでしょう。一つが一般の人にリベラル・アーツ教育を提供すること、もう一つが知識の担い手である次世代の研究者(現代社会のお坊さん)を育成することです。

知識過剰の現代社会においても新たな知識を生み出す能力を持った研究者は必要だと思います。何故なら、知識を生み出す人がいなければ知識は失われる一方であり、また、失われた知識を取り戻すための方法を知っている人もいなくなってしまうからです。文明崩壊に備えて文明の避難場所を作るにしても、現代文明の崩壊後に次の文明を再起動するにしても 、文明を支える知識を世代から世代へと伝えていく研究者を育成し、社会の中に維持していくことは不可欠です。そして、研究者は、実際に研究を行っている環境の中でしか育成できないでしょう。もし、知識過剰の今日においても大学で研究活動を行うことに意味があるとしたら、それは研究が新しい知識を生み出すからではなく、次世代の研究者を育成するには研究という活動が必要だからという点にあるのだと思います。

- オルテガによれば、現代人の全般的な不安の根源は、自分の生きている世界が理解できず、何をしたらよいかよく分からない点にあり、それに対して、伝統社会に生きた人たちの落ち着きは、自分の生きている世界を理解し、何をすべきかを知っていたことにあるということです。

おわりに

「収量逓減の法則」は広く一般的に見られる法則であり、それは社会に存在する知識の量にも言えるのではないかということを書かせて頂いたのですが、これを更に無理やり一般化すると、外からのエネルギー流入が一定の定常開放系(散逸構造)では、それが維持することのできる複雑さには限界があるというところに行き着くのかと思います。人間社会を1つの定常開放系と捉えると、膨大かつ細分化された現代社会の知識もまたその複雑性の一部であり、当然そこにも量的・構造的な限界があるということです。

冗談はさておき、脱炭素社会では利用できる動力が減少するにつれて、産業全般の労働生産性(1人の生産者が何人分の需要を満たせるか)が低下していくものと考えられます。そうすると、社会の中に今と同じような割合で社会の扶養家族たるお坊さん達を養っていくことは難しくなります。知識の担い手の数が減れば、当然、次世代に伝達できる知識の総量も減っていくことでしょう。さて、文明の避難場所に持っていくべき知識は何を選べばよいのでしょうか。

参考文献

- E・F・シューマッハ:スモール・イズ・ビューティフル,講談社学術文庫,1986.

- 荒田 鉄二:成長と大きさの限界について,KIESS MailNews 2013年10月号.

- ヤーコプ・フォン・ユクスキュル:生命の劇場,博品社,1995.

- オルテガ・イ・ガセット:大学の使命,玉川大学出版部,1996.

(あらた てつじ:KIESS理事・鳥取環境大学准教授)

◇◇◇◇◇◇◇◇

KIESS MailNews は3ヶ月に1度、会員の皆様にメールでお送りしている活動情報誌です。

KIESS会員になっていただくと、最新のMailNewsをいち早くご覧いただくことができ、2ヶ月に1度の勉強会「KIESS土曜倶楽部」の講演要旨やイベント活動報告など、Webサイトでは公開していない情報も入手できるほか、ご自身の活動・研究の紹介の場としてMailNewsに投稿していただくこともできるようになります。

詳しくは「入会案内」をご覧ください。