※ この記事は、KIESS MailNews 2015年4月号に掲載したものです。

◇◇◇◇◇◇◇◇

絶望の広まり

今回はあまり環境とは関係のない話題です。以前から中東地域では若者による自爆攻撃が度々起きていましたが、近頃はイギリスなどの先進国の若者がIS(イスラミック・ステイト)に参加したというようなニュースもよく耳にします。これらの背景には何があるのか、少し考えてみました。

それは大雑把にいえば、「明日が今日よりも良くなる」とは思えない人が増えているということなのだと思います。お腹一般ご飯が食べられて、明日に希望を持っている人が自爆テロに走ったり、宗教的原理主義に救いを求めることはないように思います。何の本か忘れてしまったのですが、以前読んだある本には、ヨーロッパ中世の人たちは「人生は短く不潔で惨めなもので、この現実は変え難い」と考えており、このこと抜きには中世の人々の宗教的熱狂は理解し得ない、というようなことが書いてありました。中世の人々は現実(この世)の状況が絶望的であるからこそ、死後(あの世)における魂の救済に全ての希望を託したのです。一向に解決の糸口の見えないパレスチナ情勢の中で、封鎖されたガザに暮らす若者や、生まれて以来ずっと難民キャンプに暮らす若者が現実世界に深く絶望しても驚くにはあたらないと思うのですが、同じような絶望が先進国のイスラム系のマイノリティーの若者の間にも広まっている。IS志願者が後を絶たない背景には、そういうことがあるのだと思います。

進歩と「この世」の時代

「明日は今日よりも良くなる」、「社会は進歩する」と考えるのがこれまでの常識でした。しかし、歴史を振り返ってみれば、これは特殊近代的な考え方で、より一般的には「社会は時間の経過とともに劣化していく」と考えられていたようです。人間も動物も若かったものが時間とともに年を取り死んでいきます。モノも新しかったものが次第に古くなり、摩耗してダメになっていきます。経済にも「減価償却」という概念があるように、「全ては時間とともに劣化していく」と考える方が日々の生活実感には合っているように思います。歴史的時間を劣化の過程と捉えていた西欧近代以外の社会では、「エデンの園」や「先王の時代」というように理想の時代も過去に置かれていました。それがどういうわけか近代になると、人々は歴史的時間を進歩の過程と考えるようになり、理想の時代も「ユートピア」として未来に置かれるようになりました。ここには人間のあり方の大きな転換があったと言われています。

ヨーロッパ中世は宗教の時代で、神学が幅を利かせていました。近代の始まりにもカトリックとプロテスタントの間の宗教闘争がありました。しかし、近代社会がいったん軌道に乗ってしまうと、カトリックであろうがプロテスタントであろうが宗教的なこと一切が「どうでもいい」と言ったら言い過ぎかもしれませんが、人々の主要な関心事ではなくなり、中世にそれが持っていた重要性を失ってしまいました。この転換の根底には、人々が「現実世界の合理的改良は可能である」と考えるようになったことがあるのだと思います。現実が合理的に改良可能であるならば、幸福も「この世」で実現すればよいのであり、人々は死後の魂の救済を約束する宗教よりも、現実世界の合理的改良を約束する革命的政治家や技術者の話に耳を傾けるようになったのだと思います。

「資本主義は労働者の革命によって歴史必然的に終焉を迎え、いずれ共産主義の時代がやってくる」と説いたマルクス主義は、究極の進歩主義といえるでしょう。このマルクス主義を信奉するソ連の共産党が宗教を弾圧したのには、良いか悪いかは別にして、論理的必然性はあったのだと思います。ソ連崩壊と冷戦終了を経てグローバル化が進むと、南北格差が拡大し、先進国内でも貧富の差が拡大していきました。これと並行して温暖化などの地球環境問題も深刻化し、「進歩」が疑わしくなる時代がやって来ました。今になって思えば、社会主義の終焉は「進歩主義の終わりの始まり」だったのかもしれません。

原理主義

原理主義の特徴は、自分たちこそが正しく、他は全て間違っているとの認識のもと、世界観、価値観、哲学など、根本原理レベルでの一致を目指すところにあるのだと思います。宗教原理主義の過激派の場合には、ここが異なる人は敵とみなし、戦いを仕掛けることになります。宗教原理主義がユートピア的な理想社会を目指すこともあるのでしょうが、それは悔い改めた者のみによる「ゼロからの再出発」であり、彼らから見た「悪」がはびこる現行の社会がいったん灰になることを前提としています。そして多分、宗教的ユートピアを目指すと言いながらも、それが自分の生きているうちに実現されるとは考えておらず、それを目指す戦いの中で殉教者となり天国へ行くこと、現世における幸福よりも死後の魂の救済に期待をかけているのだと思います。

根本原理レベルでの一致を目指す原理主義は環境分野でも見られます。その典型がインテンショナル・コミュニティーの一種としてのエコビレッジでしょう(偏見かもしれませんが)。ただし、宗教的ユートピアを目指す原理主義者たちが現行社会を積極的に灰にしようとしているのに対し、エコビレッジ運動にかかわる人たちは、文明崩壊も念頭に置いて「救命艇」としてのエコビレッジを準備しているだけであり、積極的に現行社会を灰にする気はないところに大きな違いはあると思います。

多様性を許容する枠組み

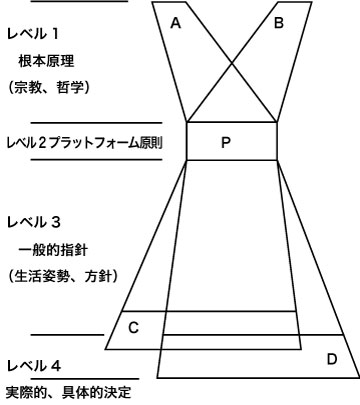

ネスのエプロン・ダイアグラム

環境原理主義というと「ディープ・エコロジー」という言葉が思い浮かびますが、ディープ・エコロジーの創始者であるアルネ・ネス自身は、それとは対極的な考え方をしていました。ネスはエコロジー運動に関わる人たちの間に宗教や哲学レベルでの一致が必要だとは考えておらず、一致させることが望ましいとも考えていませんでした。ネスはエプロン・ダイアグラムと呼ばれるものによって彼の考えを説明しています。ネスによれば、ディープ・エコロジー運動には四つのレベルがあります。レベル1:言葉で表現された哲学・宗教上の認識や直観的真理。レベル2:ディープ・エコロジー運動のプラットフォーム原則。レベル3:プラットフォーム原則と論理的に結ばれるいくらかの一般的な指針(生活姿勢やあらゆる種類の方針)。レベル4:個々の状況とそれぞれの状況下でなされる具体的決定。エプロン・ダイアグラムでは上のレベルが前提、下のレベルがそこから論理的に導かれる結論となります。根本原理(宗教・世界観)が異なっていても、類似あるいは同一の結論が導き出されることは十分にあり得ます(大抵の宗教が「人を殺してはいけない」ということでは一致しているように)。ディープ・エコロジー運動の場合も、プラットフォーム原則は同一であっても、その基(上)にある根本原理は多様でかまわないということです。これはISO14001にたとえるとわかりやすいでしょう。キリスト教団体や仏教団体など、根本原理の異なる団体であってもISO14001という同一の環境管理システムの規格(プラットフォーム原則)を採用することは可能です。そして、ISO14001に準拠してさえいれば、それぞれの団体の環境方針(一般的指針)はそれぞれの宗教に根差した独自のものであってかまいません。これは根本原理の多様性を許容する枠組みであり、持続可能社会づくりを進めるうえで大変有用だと思います。ただし、人格的成長を重視するネスは「全ての生命存在と自己を同一視することができるまでに自己を拡大することができれば(エコロジカルな自己が十分に育てば)、自然を守ることは自分自身を守ることと見なされるようになる。そうすれば、義務感からではなく、人間の本心からの行為が“自ずから”環境倫理に即したものとなる」とも言っています。私自身は「目には目を」的な発想をしがちで、ナチスによるノルウェー占領に対し非暴力の抵抗を行ったネスほどの人格者ではないので、「救命艇シナリオ」に備えてどこかのエコビレッジに引き籠りたいような気もします(受け入れてもらえればの話ですが)。

因みに、アルネ・ネスとジョージ・セッションズが1984年に作成したディープ・エコロジーのプラットフォーム原則は次のようなものです。

ディープ・エコロジーのプラットフォーム原則

- 地球上の人間とそれ以外の生命が幸福にまた健全に生きることは、それ自体の価値(本質的な価値、あるいは内在的な固有の価値といってもよい)を持つ。これらの価値は、人間以外のものが人間にとってどれだけ有用かという価値(使用価値)とは関係ないものである。

- 生命が豊かに多様な形で存在することは、第1原則の価値の実現に貢献する。また、それ自体、価値を持つことである。

- 人間は、不可欠の必要を満たすため以外に、この生命の豊かさや多様性を損なう権利を持たない。

- 人間が豊かにまた健全に生き、文化が発達することは、人口の大幅な減少と矛盾するものではない。一方、人間以外の生物が豊かに健全に生きるためには、人間の数が大幅に減ることが必要になる。

- 自然界への人間の介入は今日過剰なものとなっており、更に状況は悪化しつつある。

- それゆえ、経済的、技術的、思想的な基本構造に影響を及ぼすような政策変更が不可欠である。

- 思想上の変革は、物質的生活水準の不断の向上へのこだわりを捨て、生活の質の真の意味を理解する(内在的な固有の価値の中で生きる)ことが、おもな内容になる。「大きい」ことと「偉大な」こととの違いが深いところで認識される必要がある。

- 以上の7項目に同意する者は、必要な変革を実現するため、直接、間接に努力する義務を負う。

持続性の時間スケール

持続可能社会づくりと言ったときに、どの程度の時間スケールが想定されているのでしょうか。永遠はあり得ないので、それはさておくとしても、これまでの文明の歴史全体を超える1万年というような時間を想定している人はまずいないと思います。普通は、理想的には1000年、それが無理でも100年や200年程度はもつような社会であって欲しい。そんなところなのではないでしょうか。土壌学者のヴァーノン・G・カーターとトム・デールによれば、「文明人は一地方において30~70世代(800~2000年)以上にわたって進歩的な文明を維持することができなかった。・・・文明が輝かしいものであればあるほど、その存在は短命だった場合が多い」(「土と文明」,家の光協会,1995)ということで、文明にも「太く短く」というものと「細く長く」というものがあるようです。現代文明は「太く短く」の典型のように思われるのですが、それがいったん灰になった後の「ゼロからの再出発」ならいざ知らず、現代文明を引き継ぐ文明がどのようなものであれ、100億人規模の人口を抱えた地球規模の文明が100~200年続くというのはかなり難しいような気がします。このように書くと、「それでは絶望的ではないか」と言われるかもしれませんが、私にはそういう感じは全くありません。これは誰もが「いずれ死ぬ」とわかっているのに、だからといって「絶望してはいない」のと同様です(実は、死ぬとわかっていても絶望しないのに、自分の属する文明が崩壊すると考えると絶望的になってしまう、その辺の感覚が私には全くわかりません。鈍感なのでしょうか?)。

持続性の問題は、どれだけ続くかという時間の問題というよりは、方向性の問題なのだと考えています。「法の支配」が文明であり、「力の支配」が野蛮であるとすると、完全に文明的な社会があるわけではなく、また、完全に野蛮な社会があるわけでもありません。現実の社会はその中間にあり、問題は「文明化」と「野蛮化」のどちらの方向に進むのかということです。人間は人間的であると同時に非人間的でもあります。完全に人間的な人がいるわけでもなければ、完全に非人間的な人がいるわけでもありません。個々の人間にとって大事なのは、人間の人間化を目指すかどうかという方向性の問題でしょう。持続性の問題も、「より持続可能な方向を目指すのか」という方向性の問題で、努力を続けたとしても、文明崩壊が避けられない日がやってくることもある。それは仕方のないことなのだと思います。死すべき運命を生きる者の心構えとして、マルクス・アウレリウスは「あたかも一万年も生きるかのように行動するな。不可避のものが君の上にかかっている。生きているうちに、許されている間に、善き人たれ」と書いています。文明社会も、それが続く限り、「より持続可能」で「より人間的」な文明を目指す、そういうことが求められているのだと思います。

宗教の役割

前で宗教に対して否定的ともとれるようなことを書きましたが、宗教がいらないと考えているわけではありません。昨年の11月に「地球システム・倫理学会」で聞いた話なのですが、ドイツではカトリックとプロテスタントの教会が毎年交互にキリスト教大会を開催しており、プロテスタント側の主催で2013年に開催された大会では「環境問題」が大きなテーマになっていたそうです。その様子を伝えたドイツの新聞「ツァイト」は、「分別リサイクルのゴミ箱が聖なる祭壇と化していた」と皮肉ったそうですが、この表現は本質を鋭く言い当てていると思います。その意味するところは、キリスト教会が「なぜ、環境問題に取り組むのか」、キリスト教と環境問題とのつながりが見えなかったということです。

ここでもし、ドイツのキリスト教会の人に、環境問題が深刻化し、文明崩壊というような状況になったとき、それでも「魂の救いは可能か」と尋ねたとしたら、多分「はい」(可能である)と答えるでしょう。屁理屈かもしれませんが、そうだとすると「キリスト教」と「環境問題に取り組むこと」の間に本質的なつながりは「ない」ということになります。もし、文明崩壊というような状況下では「魂の救いは不可能である」ということであれば、「救い」を可能とするために環境問題に取り組み、文明崩壊を避ける宗教的理由が生じます。しかし、そういうことはないので、ゴミ箱が聖なる祭壇と化してしまったのです。ドイツのキリスト教会が環境問題に取り組むのは、現代ドイツ社会における社会的影響力の大きい団体の一つだからであって、キリスト教会だからということではないのだと思います。

前に書いたように、持続性を目指して環境問題に取り組んだとしても、文明崩壊が避けられないような状況もあり得るのだとしたら、「魂の救い」を本来業務とするキリスト教会には別の役割があるような気がします。それは文明崩壊の混乱に直面し、その中で自らも死を迎えざるを得ない人たちに対し、それでも心穏やかに生き、かつ死んでいけるよう、心の支えとなることです。ゲーテは「上り調子の時代には全てが客観的に、下り坂の時代には全てが主観的になる」と言ったそうですが、同じような乱暴さが許されるならば、「幸福な時代には宗教が廃れ、不幸な時代には宗教が盛んになる」ともいえると思います。キリスト教会が環境問題に取り組むことに反対する気は全くありませんが、誰もがアウレリウスのように強く生きられるわけではないでしょうから、文明崩壊という不幸な時代に備えて人々の心の支えとなる準備をしておくこと、そちらの方がキリスト教会にふさわしい役割のように思います。

経済学の運命

最後は全くの蛇足です。経済学に対する憎まれ口なのですが、他に書く機会もなさそうなので、ここに書かせて頂きます。

中世ヨーロッパは宗教の時代でした。そこではキリスト教神学が幅をきかせ、神学者であるお坊さんたちが「この世」の権力者にアドバイスを与えていました。それが近代になって宗教が廃れる(魂の救いが人々の中心的関心事ではなくなる)と、かつては学問の中心であった神学もマイナーかつ、かなりマニアックな学問分野となっていきました。「ゼロからの再出発」であろうが、軟着陸であろうが、成長の時代が終わり、持続可能な社会が実現したときには、経済学も近代におけるキリスト教神学と同じような運命を辿るのだと思います。

「この世」の権力者に対するアドバイザーとして神学者の次に登場したのは、多分、政治学者だったのだと思います。市民革命とともに国民皆兵の徴兵制度が敷かれ、常備軍が創設されて国民国家同士の戦争が起こるようになると、政治学が幅をきかすようになりました。しかし、第二次世界大戦が終わって先進国間の戦争がなくなると経済学が台頭しはじめ、冷戦が終わると政治学と経済学の力関係が逆転しました。今日では政府の委員や政治家の顧問を経済学者が務めるなど、経済学が「現代の神学」としての役割を果たしています。

マルクス主義も含めて現代の経済学は、物質的豊かさと経済成長を是とする産業社会の経済学と言えるでしょう。このため、産業社会という枠組み自体が消え去ったとき、経済学もまた過去の遺物になるのだと思います。

今後、環境問題が深刻化した場合も、何らかの幸運で持続可能社会が実現した場合も、経済学に代わる「未来の神学」として登場するのは、多分、生態学だと思います。現在、「テロの時代」に直面した現代社会は「安全保障の確保」と「個人の自由や民主主義」との間のバランスをとることに苦慮していますが、次の時代には「エコ」と「個人の自由や民主主義」との間のバランスをとることが大きな課題になるのだと思います。「環境ファシズム」というようなことにならないよう、「未来の神学者」たちが「より人間的」であることを期待します。

行き当たりばったりに書いているうちに長くなってしまいましたが、この辺で終わりにしたいと思います。

(あらた てつじ:KIESS事務局長・鳥取環境大学准教授)

◇◇◇◇◇◇◇◇

KIESS MailNews は3ヶ月に1度、会員の皆様にメールでお送りしている活動情報誌です。

KIESS会員になっていただくと、最新のMailNewsをいち早くご覧いただくことができ、2ヶ月に1度の勉強会「KIESS土曜倶楽部」の講演要旨やイベント活動報告など、Webサイトでは公開していない情報も入手できるほか、ご自身の活動・研究の紹介の場としてMailNewsに投稿していただくこともできるようになります。

詳しくは「入会案内」をご覧ください。