※ この記事は、KIESS MailNews 2011年6月号の記事に、一部加筆修正を加えたものです。

◇◇◇◇◇◇◇◇

ローカーボングロウスとデカップリング

ニュースメールの4月号(前号)で「ローカーボングロウス」という本の紹介がされていました。そこでのキーワードがデカップリングで,「経済の成長」と「CO2排出の増加」を切り離そうというものでした。本の中ではスウェーデンの事例が紹介されていて,1990年の値を100とした指数で見ると,スウェーデンでは1996年以降,経済は成長し続けているにもかかわらず,温室効果ガスの排出は減少に転じており,経済成長とCO2排出のデカップリングが進んでいるように見えます。これは事実として間違いないのですが,問題はこの傾向が将来的にもずっと続くのかという点にあります。私自身は,これはエネルギー効率の改善がもたらしている一時的現象で,将来的にエネルギー効率の改善がエクセルギー率の物理的限界に達した後は,一次エネルギー供給の減少と共にGDPも縮小し,再び経済とCO2排出がカップリング状態になるものと考えています。

地球最後のオイルショック

ここからしばらくは,デイヴィッド・ストローン著「地球最後のオイルショック」(新潮選書)の紹介です。この本の第5章は「ラスト・オイルショックの原理」というタイトルで,石油供給の減少が経済に重大な影響を与えるメカニズムが説明されています。この中で,エネルギーこそが経済成長の原動力であったことが示されており,その概略は以下のようなものです。

1956年に経済学者のロバート・ソローが経済成長を説明する標準的なモデルを発表しました。ソローのモデルは,それまで個々の企業の資本,労働,産出の関係の分析に用いられていたコブ・ダグラス生産関数を米国経済全体に適用したもので,就業者数や就業時間の増加によって労働の寄与が1%増えるとGDPを0.7%上昇させ,資本設備の増加などによって資本の寄与が1%増えると,GDPを0.3%上昇させるというものでした。このモデルによる計算値を過去の経済の実績と比較すると,実績がモデルによる理論値を大幅に上回り,「ソロー残差」と呼ばれる謎が残りました。

米国におけるエネルギー費用はGDPの約5%で,ソローのモデルでは経済に対するエネルギーの役割を金額のみで評価しているため,エネルギーの投入が1%増えたとしても,それがもたらす経済成長効果はわずか0.05%に過ぎません。しかし,これでは原油価格の高騰が景気の後退を招いてきた状況をうまく説明することが出来ませんでした。

経済学の世界では「ソロー残差」は特に問題とされてこなかったのですが,物理学を学んだ後,INSEAD(フランスのビジネススクール)で環境・経営学の教授となったロバート・エアーズ(Robert U. Ayres)は,エネルギー,それも投入された総エネルギー量ではなく,有効な仕事に変換されたエネルギー量に着目して「ソロー残差」を取り除こうとしました。エアーズらは,数年かけて発電,輸送,暖房などの主要エネルギー消費部門の熱力学的効率の推移を調べ,有効な仕事に変換されたエネルギー量を測る指標を開発しました。

これに先立ち,ドイツの物理学者のライナー・キュンメルが,コブ・ダグラス生産関数の「資本」と「労働」に加えて,経済に投入される「エネルギーの物理的な量」を組み込んだLINEX関数を開発していました。エアーズらが,「労働」と「資本」と「有効な仕事に変換されたエネルギー」から,LINEX関数を用いて1900年以降の米国と日本の経済成長の理論値を計算したところ,それは実績値とほぼ完全に一致しました。これによって「ソロー残差」の謎が解消され,経済成長に果たしてきたエネルギーの重要性が明らかになりました。

エアーズのモデルでは,2000年時点で,経済成長の7割が「有効な仕事に変換されたエネルギー」の増加によって説明できることになり,経済成長に対するエネルギーの貢献度はソローのモデルの14倍になっています。このことは,「有効な仕事に変換されたエネルギー」が減少した場合,他の分野での努力(労働の追加投入や資本投資による技術の改善など)によって,エネルギー投入の減少による経済へのマイナス影響を吸収することは非常に困難であることを示しています。

技術革新によるエネルギー効率の向上

ニューコメンによる最初の蒸気機関の熱効率は1.5%程度であったといわれています。これは投入されたエネルギーの98.5%が無駄になっていたということです。当初はこのレベルであった熱機関のエネルギー効率も,技術開発により次第に改善されていき,現在の最新型の火力発電所で用いられているガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイクルでは,燃料から電気へのエネルギー変換効率は59%程度にまで高まっています。これまでの産業社会では,一次エネルギー投入総量の増大と技術開発によるエネルギー効率の改善が相まって,生産過程における「有効な仕事に変換されたエネルギー量」を増大させ,それが経済成長を支えてきたのです。

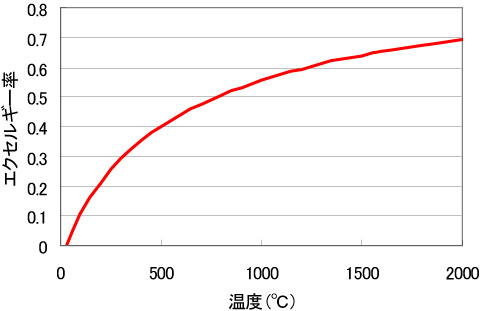

経済過程への一次エネルギー投入総量が減ったとしても,その影響を打ち消すだけのエネルギー効率の改善があれば,有効な仕事に変換されたエネルギー量は減少せず,経済成長を続けることが出来ます。しかし,エネルギー効率の改善には限界があります。熱エネルギーのエクセルギー率(有効に取り出すことの出来るエネルギーの割合)は温度によって異なり,図1に示すように温度が高いほどエクセルギー率が高くなるという関係があります(図1は環境温度25℃の場合)。最新型のコンバインドサイクルの運転温度である1500℃におけるエクセルギー率の理論値は0.64(パーセントで示せば64%)であり,コンバインドサイクルの59%という高いエネルギー変換効率は,1500℃という高温の燃焼ガスを作り出すことによって実現されています。私たちの生きるこの時代は,エネルギーの観点から見れば,「石油の時代」ということができますが,素材の観点から見れば,「鉄の時代」ということになります。この基本材料である鉄の融点は1536℃であり,鉄を主要な素材とする限り,熱機関の運転温度が1500℃を大幅に超えることは困難と考えられます。また,もし仮に2000℃という高温での運転が可能になったとしても,2000℃でのエクセルギー率は0.69であり,熱機関のエネルギー効率が70%を超えることは将来的にもないと考えて間違いないでしょう。

図1:熱エネルギーのエクセルギー率

エネルギーの減少と経済の収縮

世界エネルギー機関(IEA)の2010年版「世界エネルギー展望」によれば,2006年の日量7,000万バレルが在来型石油生産のピークであったとのことですが,石油生産の減少の後を追うように,近い将来の内に世界の一次エネルギー供給量は減少に転じていくことが予想されます。

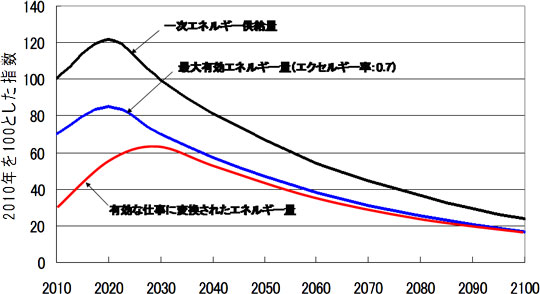

図2の一番上の線は,一次エネルギーの総供給量が年率2%で増加して2020年にピークを迎え,その後は年率マイナス2%の割合で減少に転じるとした場合の「一次エネルギー供給量」の推移を2010年を100とした指数で示したものです。上から2番目の線は,エネルギー効率の限界を70%(エクセルギー率0.7)として,「最大有効エネルギー量」(最大限有効に取り出すことの出来るエネルギー量の限界値)を示したもので,これも2020年以降は一次エネルギー供給量と共に減少していくことになります。

たとえ一次エネルギー総供給量が減少したとしても,世界のエネルギー効率の平均値が低い水準にあり効率改善の余地が大きい間は,エネルギー効率をエクセルギー率の限界に近づくまで向上させていくことにより「有効な仕事に変換されたエネルギー量」を増大させていくことが出来ます。図2の一番下の線はこのことを示しています(図では一次エネルギー供給量のピークは2020年ですが,「有効な仕事に変換されたエネルギー量」のピークは2030年頃としてあります)。また,自国ではエネルギー効率の改善が既に限界に達している先進国であっても,世界全体でエネルギー効率の改善が進んでいる間は,貿易を通じてその成果を自国の経済成長に取り込むことが出来るでしょう(スウェーデンのように)。

図2:有効な仕事に変換されたエネルギー量の推移予想

しかし,エネルギー効率の改善には限界があります。前にも述べたように熱機関のエネルギー効率が70%を超えることは将来的にもありそうになく,エネルギー効率の改善が限界に達した後は,一次エネルギー供給量の減少と歩調を合わせて「有効な仕事に変換されたエネルギー量」も減少していくことになります。そして,経済成長に関するエアーズ・モデルが正しいのであれば,エネルギー供給の減少につれて,世界のGDPも不可避的に縮小していくということになるでしょう。

経済成長は必要か

「ローカーボングロウス」も含めて,これまでの多くの議論では,経済成長は“良いこと”であり,しかも不可欠であるとされてきました。しかし,本当にそうなのでしょうか。人口減少社会を迎えた日本では,全体としてのGDPがゼロ成長でも,1人当たりのGDPは増えます。生活の物質的な豊かさという観点からは,1人当たりのGDPが増えれば十分なはずなのですが,それにもかかわらず全体としてのGDPの成長が不可欠であるとしたら,それは生きている人間の都合というよりは,仕組みとしての経済それ自体の都合なのではないでしょうか。

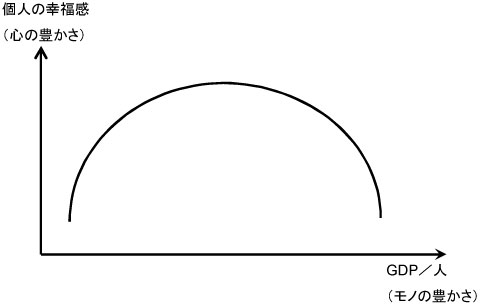

更にいえば,1人当たりのGDPと個人の幸福感の間には「幸せのクズネッツ・カーブ」とでも呼べるような関係が成り立っていて,1人当たりのGDPが増えても,ある水準を超えると個人の幸福感は増大せず,逆に減少していく傾向があるといわれています。映画「幸せの経済学」で紹介されている世論調査によれば,米国では1人当たりのGDPは成長し続けているにもかかわらず,「非常に幸福」と答えた人の割合は1956年以降減少し続けているとのことです。

このようにGDPは社会の進歩を表す指標としては必ずしも適切でないことが(豊かな先進国では特に)明らかになってきているのですが,GDPにも優れた面があります。それは市場社会における人間活動の大きさを表す適切な指標であるという点です。自給自足的な生活ではなく,生活で必要とするモノやサービスのほとんど全てを市場での交換を通じて調達している私たちの社会では,市場での取引の総量を示すGDPは人間活動の大きさを表しているといえるでしょう。そして,有限の地球の上で人間の活動を無限に大きくしていくことが可能かといえば,エネルギー問題を別にしても,それは不可能ということになるでしょう。

経済のサービス化,脱物質化ということがいわれますが,「花見酒」の例を出すまでもなく,全ての人がサービス業で暮らしていくことは不可能であり,サービス業を行うにも物質的基盤は必要です。持続性の3原則で知られるハーマン・デイリーは,「確かにわれわれは食物連鎖の中のより低位のものを食べることはできるが,レシピを食べることはできない」と言っています。サービス化で問題を解決できるという考えは,料理ではなくレシピ(情報)を食べて生きていくことができると考えるような根本的な勘違いに基づいているように思われます。

そうであるなら,私たちが目指すべきなのは経済成長ではなく,ゼロ成長あるいはマイナス成長でも失業などの社会問題を発生させず,しかも,生産と分配の問題(誰が何をどれだけ作り,生産物を誰にどれだけ分配するか)を上手く解決できるように経済の仕組みを作り替えることなのではないでしょうか。それがどのようなものなのか,ハッキリとはわかりませんが,バイオリージョナリズム,ローカリゼーション,地産地消というようなキーワードを通じて,ある程度の方向性は示されているように思うのですが,いかがでしょうか。

図3:幸せのクズネッツ・カーブ

おわりに

この文章は何か結論めいたものというよりは,議論の切っ掛けになればと考えて書いたものです。経済とエネルギーの関係,経済成長の意味,実質的に利用できるエネルギーが減少局面に入ったときに世界が直面する状況,エネルギーピークを前提とした上での目指すべき社会の姿など,ニュースメールや土曜倶楽部,鈴鹿でのまちづくり活動における対話などを通じて議論が深まることを期待しています。

参考図書

- デイヴィッド・ストローン,「地球最後のオイルショック」,新潮社(2008)

- Robert U. Ayres and Benjamin Warr, The Economic Growth Engine; How Energy and Work Drive Material Prosperity, Edward Elgar & IIASA(2009)

(あらた てつじ:KIESS事務局長・鳥取環境大学准教授)

◇◇◇◇◇◇◇◇

KIESS MailNews は3ヶ月に1度、会員の皆様にメールでお送りしている活動情報誌です。

KIESS会員になっていただくと、最新のMailNewsをいち早くご覧いただくことができ、2ヶ月に1度の勉強会「KIESS土曜倶楽部」の講演要旨やイベント活動報告など、Webサイトでは公開していない情報も入手できるほか、ご自身の活動・研究の紹介の場としてMailNewsに投稿していただくこともできるようになります。

詳しくは「入会案内」をご覧ください。